14/01/20

『声無き声』

今回の『ドン・ジュアン』の出番に、私のセリフはない。

今公演の中で一番の若手だからね。そこからだよね。

そう考えてしまうだろう。

どっこい、どっこい。

セリフもなく、ト書きに動きも提示されず、最悪居なくても成立してしまう役を、いかに効果的に存在させるのか?

とある先輩には、一番難しいかもしれないと言われた。

自分を存在させるにはどうしよう…?

そのシーンで強調させるべき事は、強調させねばならない。

その上で、シーンに彩りをつける役どころになるのがベスト。

ふむふむ、そこをヒントに考えてみよう。

そして、最初の段階で、自分は道化、もしくは風景に色を増す為の存在なのだと思った。

これでは演出に怒られるであろう・・・という事をあえてやってみたつもりだが、いずれも中途半端。

やがて、ネタ重視になりすぎ、目指すべき場所に繋がらなくては意味が無いと気付く、という、魔の迷宮スパイラルに突入。

しかも、そんなスパイラルな中、肝心な《四畳半》ルールの中で、それを成立させなければいけない、という棒高跳び並のハードルが出現する。

やがて、要領の悪い考え方をしたばかりに、肝心な事を感じていなかった事に気づかされる。

その役として「その場」に居ること。

例えば、学生時代。

女子はグループをつくる。

気が合うからか、そうでなかは別にして、まるで義務の様にグループを作る。

私はもの心がついた頃から、そのグループ制が苦手であった。

「その場」にいる感覚も得られない上面な世界で、自分はどう存在すべきなのかを探る「居場所」を感じられない毎日。

辟易した。

このように、日常生活然り「居場所」を持った人と、そうでない人とでは、居易さと影響力は違う。

人間関係も然り、「その場」にいるべき人間でいなければならない。

それは「リアル系」の演劇然り、《四畳半》であってもだ。

このままで、ほぼ初挑戦となる《四畳半》で、自分の「居場所」を獲得しなければ。

セリフがなきゃ、「居場所」は無いのかい?

違う。

チャップリンやバスター・キートンも見尽くしてネタを探したが、大切なのは、ネタじゃない。

どんな魂で存在するか、なのだ。

その魂を、いかに明確に見せるのか、なのだ。

声を発する事が原動力で演劇の世界に入った私が、

声を出さずに自分をアピールする。

声無き声で、与えられたその場所で、緻密に叫ぶしかない。

このトライアルは、一見地味だが、過程は気が遠くなる程に壮絶なのです。

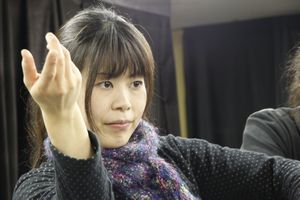

辻川ちかよ