13/03/02

「ひかりごけ」稽古場日誌/「次のステージへ」

只今稽古場では3月公演の「ひかりごけ」を制作中です。

発声後、《四畳半》の稽古をしてから台本稽古に臨んでいます。

《四畳半》は山の手事情社の演技スタイルですが、今回この《四畳半》を次のステージに上げるのが課題になっています。

10数年間付き合ってきたこの《四畳半》。

当初は新鮮かつ違和感があったモノが、今では当たり前に身体に馴染んでいます。

しかしこの当たり前が手強い。

何故ならやり慣れてそこに生理的に負荷が生じない。

いつもの身体だから思いがけない感情が出ない。

このままじゃつまらんぞ俺。

「いやいやそもそも"やり慣れている"というのが勘違いなんだ、もっと先があるハズだ」

そしてそれは劇団員と の関係性にもあらわれている。

付き合いの長い劇団員とは阿吽の呼吸で気を合わすことが出来る。

しかし初めて対峙した時はもっと相手を「見て」いたハズだ。ドキドキして。

いつの間にか相手のイメージを限定してしまっている。

それはマンネリに繋がる。

自分の中に揺らぎをつくり、常に緊張感のある関係で対峙しなければ。

と毎回男優4人が《四畳半》の可能性について実践と考察を繰り返しています。

言葉で説明出来ないモノへ昇華するつもりで。

つまり劇場でしか見れないものへ。

川村岳

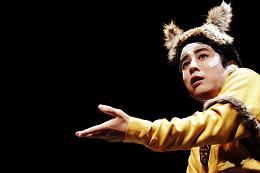

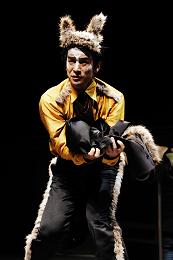

※写真は、前回公演『トロイラスとクレシダ』から。

********************

山の手事情社公演「ひかりごけ」

詳細は、こちらからどうぞ。

********************