山の手メソッド

《山の手メソッド》とは山の手事情社が独自に開発・アレンジした俳優養成法です。

その大きな特色は「自立した俳優を目指していくこと」です。

山の手事情社では設立当初から既成の台本に依存せず、俳優からのアイデアや話し合いを重視する芝居づくりを行なってきました。《山の手メソッド》はその蓄積が体系化されてきたものです。

そのため《山の手メソッド》に取り組む俳優は、まず自分で考えることを要求されます。

稽古の枠組みは用意されますが、その中身を考え面白くするのは俳優自身なのです。

つまりメソッドが俳優を面白くするのではなく、俳優がメソッドを面白くするのだと考えて下さい。

そのことは俳優が自分自身に向き合うことにもつながります。

表現者として舞台に立つ前に、自分はいったい何を表現したいのか、どんなことをしゃべり、どのように動きたがっているのか、そもそも表現したい自分とは何者なのか。

俳優としての技術を高めていくことは、とりもなおさず自分自身に気づいていくことです。

自分のクセや限界を知り、自分の欲求に気づき、自分の面白さを発見する。

さまざまな課題に向かいながら、徹底的に自分を見つめ観察し、内側との対話をくりかえしていきます。

集団創作である山の手事情社の稽古場では、自分のイメージや考えをしっかり相手に伝えることや、相手の意見を汲み取りアイデアをふくらましていくことも大切な教養のひとつになります。 代表的なメニュー紹介します。

「身体感覚」とは何か?

「身体感覚」という言葉があります。

山の手事情社ではこの「身体感覚」を舞台に立つ上で大切な教養と考えています。

では「身体感覚」とは何でしょうか?

簡単に言ってしまえば、感じる能力のことです。あるいは感じて変化する能力のことです。いわゆる「運動能力」とは少し違います。

「運動能力」は早く走ったり高くジャンプしたりする力。学校の体力テストなどで計測する筋力の強さや関節の柔らかさなどで表わされるものです。反復横跳びを何回できるか、脚が何度開くか…。つまり数値化できる体の教養です。

一方「身体感覚」は外界の刺激や何らかの変化を感じ取り、柔軟に対処出来る能力です。数値化しにくいものです。

例えば街を歩いていてカバンがよく人にぶつかる人は「身体感覚」が高いとは言えません。自分の体の大きさを知覚していないからです。

いっぱいに水を張ったコップをこぼさずに歩ける人は、ある程度「身体感覚」がある人でしょう。歩くことによる体の振動がコップの水に影響を及ぼさないように繊細に感じているからです。

便宜的に「運動能力」と「身体感覚」を分けましたが、実際にはこの二つは体の中で密接に絡み合っているものです。スポーツ選手はそのどちらも抜群に高いはずです。

演劇に必要な体の教養はさしあたり「身体感覚」を研ぎ澄ますことです。

「運動能力」ももちろん必要ですが、感じる力が深くない人は表現が雑になります。

感じるという教養はそれ自体は演劇に特有のものでありません。職人は手のひらや指先の感覚を高め、音楽家であれば耳を研ぎ澄まし、料理人は繊細な味覚をもとに仕事をしていきます。

俳優の場合に必要な「身体感覚」は、全身を通して感じ、反応していく力なのです。

その入口としてまず自分の体の中に起きていることを、できるだけ知覚していく必要があります。《身体訓練》とは、走ったり、柔軟運動や筋力トレーニングをする、といった基礎トレーニングです。

しかし、あくまで「身体感覚」を深めていく目的で行なうものです。

そのため、丁寧に行なう必要があります。でないと、ただの肉体鍛錬になってしまいます。

例えば柔軟運動は体を柔軟にするためにやるのではありません。自分の体を感知していくために行なうものです。自分の体を緻密に感じていき、やがて意識的に動かせるようになる。意識的に動かすことで体の部位が協調していき、その結果として柔らかくなっていくのです。体の方で必要だと判断して柔らかくなってくれる、あくまでも副産物なのです。この順番を間違えるのはとてももったいないことです。

体は意識して動かされることで柔らかくなります。一生懸命ゴムを伸ばすように柔らかくしようとしても反動で縮むだけです。

発声も同様です。体にとって必要だと判断されない声は出るようにはなりません。

体を柔らかくすることを目的にして無理な柔軟運動をしたり、筋力をつけることを目的にして激しい筋トレに励む。それは自分の体をまるでモノ=他人のように扱うことです。

自分の体は、他人ではありません。

自分の体を自分自身として感じることが、表現を行なう上で最初の大切な教養になるのです。

俳優はセリフと体で役のイメージを観客に伝えていく仕事です。ですから声の訓練は重要になります。体で感情やイメージを的確に伝える技術が必要であるように、声で感情やイメージを的確に伝える技術を訓練します。

声の響きを変えていく技術、声の高低を自在に操る技術、声をのせるための息をコントロールする技術。そして何より声を相手に届ける技術。つまり意志を伴った声を獲得する訓練を行ないます。それらは、体の訓練に立ち返ることになります。

声は体の一部です。意識そのものです。

自分の体で感じることが出来なければ、発声を深めていくことは出来ません。

音声としてただ大きい声を出すだけなら、がむしゃらに声を出していけば出るようになります。しかしそれは大抵、空間と無関係なやかましい声になります。

声が作り出す空間を感じる必要があります。

声で相手や空間と関係していく。

それはあらかじめ関係というものがあって、それに応じた声を出すということではありません。

声が関係そのものになるということです。

舞台では、自分のイメージを的確に観客に伝えられる体が必要です。そのためには自分の体がどのように見えるのかを知る必要があります。

一定のルールのもとに歩くことで、自分のクセをあぶりだし、イメージと実際に見えている姿のずれを自覚していきます。歩行の形を整えるだけでなく、体の内部を知覚していくことでより柔軟な体のコントロールを身につけ、「見られる意識」から「見せる意識」へとつなげていきます。単なるフィジカルなトレーニングではありません。

現在10種類ほどの歩き方の稽古を行なっています。

喜怒哀楽といった感情を表すポーズを瞬間的に作ります。またポーズから別のポーズへと一気に変化したり、ゆっくりとスローモーションで移動しながら感情と体の結びつきを深めていきます。

手を叩く合図に合わせて、脱力した状態とポーズを作った状態を繰り返すのでこの名前があります。

初めのうちはバリエーションも少なく、単純で説明的なポーズしか出てきません。感情がパターン化されているのです。しかし、わたしたちは普段もっともっと繊細で複雑な感情とともに生きています。その複雑さを反映するポーズを探り、また逆に、より複雑なポーズからそれに見合った繊細な感情を新たに自分の中に発見していくのです。

また非日常的な強いエネルギーを凝縮したようなポーズも模索していきます。そして体の中に発生する緊張や動きの連関などを自覚しコントロールしていくことで、表現の輪郭をより明確にしていきます。

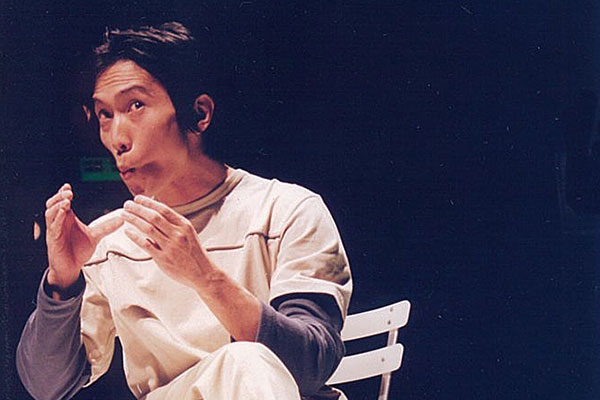

他人の特徴の真似をすることで、別の人格に化ける稽古です。

《ものまね》といってもテレビのものまね芸ではありません。身近にいる友達や先生、会社の同僚や先輩、町で見かけた変わった人など、生活の中にいる面白い人を探しだして、その人物のしゃべり方、仕草などの特徴を出来るだけ真似て面白おかしく演じてみます。

時間は5分くらい。必要に応じて椅子やテーブルは使いますが、基本的には体ひとつで演じます。

真似ている人物の仕草や反応が、普段の自分の声やしゃべり方、歩き方や反応などとどう違うのか、具体的に細かく意識しながら造形していきます。

もちろん本当に他人に憑依することなどできません。

そうではなく、真似ている人物の特徴と自分の中にある感覚とが、体の中で絶妙な距離でつながる瞬間があるのです。そこに表現が成立するわけです。

観客から見て、演じる本人が全然違う人物に化けていると信じることができ、その人物がその場の風景とともにありありと想像できれば、ひとまずの成功です。そしてその人物があたかも自分の体の中で勝手に動きだしたりしゃべりだしたりするような感覚になり、そのまま突っ走っていければかなり楽しいはずです。演じることの本質的な喜びを感じることのできる稽古です。

数人でチームを組み、日常の中で起こりうるできごとを話し合って5分から10分程度の寸劇を作ります。

大まかなあらすじだけでなく、メンバー同士で登場人物のそれぞれの事情や目的や関係といった背景についても、できるだけ緻密に決めていきます。季節、時間、場所、周囲の風景なども打ち合わせをし、自分が演じる人物の仕事や性格、クセや特徴もできるだけ想像します。そしてどういった言葉をしゃべり、どのように行動することがその設定の中でリアルなのか。自分がいる状況を実感をもって信じることが出来るか、嘘っぽくないか、そのことにしっかり集中しつつ演じます。

ドラマというとテレビや小説の中にしかないように思いがちですが、チームで話し合いながら短時間で作りあげたフィクションがリアルに信じこめるものであるなら、充分ドラマとして成立していると考えることができます。

逆に、日常の中にそうしたドラマを発見する感性が乏しいままでは、戯曲のセリフをいきいきと、実感を伴いつつ演じることはできません。

一定のルールや設定に基づいて即興的に演技を行なう稽古です。

舞台で必要な興奮、冷静さ、瞬発力といった教養を学びます。

ゲーム的で簡単なものからかなり高度な即興性が必要なものまでいろいろな種類の稽古がありますが、どの稽古でも、状況の中でどのようにふるまうことがもっとも効果的かということを瞬時に判断しなければなりません。かなり集中力が必要です。

この「集中」という状態が《フリーエチュード》においてはとても大事なことであり、同時に醍醐味でもあります。

少し説明が必要でしょう。

「集中」とは、「集中する」ことではなく、「すでにその状況の中に飛び込んで浸っている」状態のことです。

「飛び込もう」とか「浸らなければいけない」とか「集中すべきだ」などという言葉とは関係のない状態のことです。これらの言葉はただの思いであり、頑張りです。

飛び込もうと思ってから行動を起こすのではありません。思った時にはすでに飛び込んでいるのです。

ましてや「どうしたら飛びこめるだろう」と悩んでいる状態でもありません。

つまり行動したあとに考えているのです。

頭の思考より、体の行動がわずか先行している不思議な感覚。

《フリーエチュード》に限らず、台本を使った稽古にせよ、身体表現にせよ、このような「すでに状況に浸って動き出している」という状態が必要です。

演劇における「集中」というものは、「集中」という言葉を忘れることでかろうじて実現するものなのです。

《フリーエチュード》はそのような状態を、やや強引に経験していくための稽古です。

日常的な動きなどをもとに創作的にダンスを作る稽古です。

踊りはそもそも歌や音楽と同じく、はるか昔から人々が自然の美しさを讃えたり、神への感謝や畏れといった素朴な感情、日常の喜びや驚きなどを分かち合う中で自然発生的に生まれていったものです。

つまり成り立ちから言えば生活実感に結びついているものであり、体を動かすことへの欲求や興奮に満ちているものです。

そのように考えれば、現代の私たちが毎日の生活で感じる気持ちや衝動を体に反映させて踊りにしていくことは可能です。いわゆる西洋のダンスの振りや日舞などの様式的な所作をいきなり体に入れ込むのではなく、等身大の感情をもとに発想をふくらまして振りにしていくことになります。踊りが日常に根付いていない現代日本人に見合う踊りを創作していくのです。

たとえば普段は見えにくい会社でのストレス、都市生活の孤独感、SNSに囲まれた生活の気ぜわしさなどといったものを肉体化するとどうなるか。

そういった作業の中から、逆に自分たちの中に眠っている感情を掘り起こしていきます。