13/10/29

『バアについて』

去年姪っ子が産まれた。

死ぬ程可愛いいので、何かと理由をつけては地元に帰り顔を拝み、会えない時はiPhoneで撮った写真や動画を見て心を落ち着ける。TwitterやFacebookに彼女の写真を掲載するのは極力控えているが本当は載せたい。「目にいれても痛くない」を実感する叔母バカである。そんな愛すべき姪っ子が1歳を過ぎた頃、なんとも悩ましい事態に陥った。

久しぶりに会いに行ったら、母が「Sちゃん(姪)がびっくりしちゃうから、あんまり激しいリアクションはとらないでね。」と言ってきた。失礼な! と思いながら姪の顔を覗き込むと、明らかに不審者を見る目つきでこちらを凝視している。まだ一歳だから誰か覚えていないのは分かるが、まるで化け物を見るように怯えているではないか! そう彼女、非常に慎重派でビビり屋になってしまったのだ。仕方がない。逸る気持ちをぐっと堪え、暫くは声も掛けず目も合わさないようにした。母や妹も協力してくれ、この人は仲間だよとアピール。一、二時間が経過した頃、ようやく彼女が私に近づいてきた。

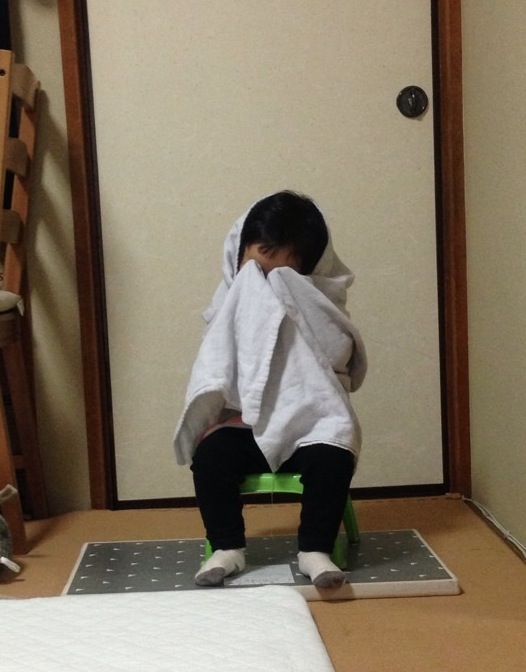

そうかそうか、やっと慣れてくれたか! と喜びを噛み締め、ここは一つ思い切って距離を縮めようと万人受けするアレをやってみた。

「いないいない、バアー! 」

…なんと彼女、固まってしまったのである。「おねえちゃんの動きは勢いが強くて、早過ぎるんだよ。」と妹。免罪符だったのに! ぐっと弱めて言ってみたが全然駄目、いろいろ試したが終いには泣き出してしまった。 ここで引き下がるのも癪に障る私。どうやらバアという破裂音と大きく開けた口が怖いらしい。彼女の涙が乾いた頃、スローモーションで静かに近づきつつ、実に優しい毒気の一切混じらない声で、言ってみた。

「いないいない・・・、ファァァァァァァ・・・」

すると、ようやく、笑ったのだ!

こんなにオブラートに包まないと受け入れてくれないとは衝撃である。と同時に、こんなに真剣にバアについて考え、発声したことがあっただろうか、と振り返る。自分が発する言葉がここまで相手に影響を及ぼすのを目の当たりにし、俳優としてもっと言葉を大事にしようと思った。姪っ子よ、怖がらせてごめんよ。でもまたオバチャンの実験台になっておくれ。

三井穂高