稽古場日誌

タイタス・アンドロニカス/女殺油地獄 髙坂 祥平 2015/09/22

近松門左衛門の書いた「女殺油地獄」。

この作品は、その名の通り、油まみれで殺人事件が起こるという物語です。大阪のとある油屋の不良息子、与兵衛は、借金返済の責め苦から逃れるため、同業者で向かい店の油屋を営む、お吉を殺してしまいます。

油屋・・・!?

あまり聞きなれない言葉じゃありませんか。

普通に考えたら、油を売っているお店になると思うんですが、その通り!

この作品が書かれた江戸時代では、油だけを取り扱う専門店があったのです。

それが、油屋(あぶらや)でした。

なので、この作品は、油屋を営む商人たちのお話、というわけです。しかも当時の油は、高級品でしたから、当然それを扱う商人も裕福だったと思います。

そんな油ですが、その歴史はとても長く、実は、古代エジプトからありました。当時のエジプトでは、死者は生き返るものだとされていました。そして、死者をミイラとして保存するために油が使われていたのです。

日本では、211年に榛(ハシバミ)の木の実が灯火用に搾油されたという記録が残っています。

これは、大阪にある現在の住吉大社が始まりです。神社は、色んな人が色んな時間に参拝するので夜でも常に明かりを灯しておく必要がありました。そのため火を長持ちさせる方法を考えては、頭を悩ませていました。そして、試行錯誤の結果、油と出会ったのです。

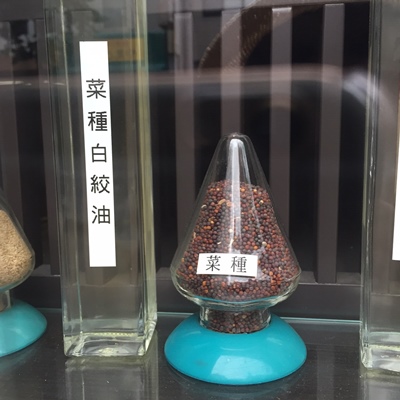

しかし、木の実に含まれる油分は少なかったため、次は、荏胡麻(えごま)などと言った草木の実が使われるようになりました。この頃には、搾油の技術も進んで、長木(ちょうぎ)と呼ばれる搾油道具が発明されました。

こういった油は、一般庶民にまで普及することはありませんでした。

江戸時代になると菜種の生産が広がりました。搾め木(しめぎ)と呼ばれるより効率的な搾油道具も開発され、油産業は、発展しました。

ちなみに今で言うような食用の油は、全然ありませんでした。油と言って、当時の人々が連想するのは、灯火用の油のことでしょう。

電気が一切ない時代でしたから、夜は今では想像できないくらい静かで暗かったはずです。日没とともに家に帰って、就寝、というのが当時の基本的なライフスタイルだったと思います。

それを変えたのが先程でもチラッと話した、菜種油です。

灯火用として一般庶民たちの間に広く普及しました。こうして「夜の時間」が誕生したのです。菜種油のおかげで夜遅くまで作業できたり、あとは、夜なべなんかも流行りました。おもしろいですよね〜!

日本の油は、神社で生まれたこともあり、とても神聖なイメージがあったようです。ましてや「明かり」で暗闇を照らすことに成功したわけですから、当時の人々にとってみれば、ものすごい発見だったと思います。

天皇や幕府にも「油」の貴重さは認められていました。

それを扱う油商人は、同じ商人の中でも秀でていたに違いありません。

髙坂祥平