稽古場日誌

古来より日本人は、欠けたもの、不完全なもののなかに、美を見出してきたのだとか。

“中秋の名月”は一年を通して最も美しい月と言われますが、満月とは限りません。

そして“お月見”は、空に浮かぶ月ではなく水面や盃に映った月を眺めるものでした。

脆く儚く揺らぎ続ける、満月に少しだけ足りない月を愛でたその感性は、心震えるものがあるなぁと思います。

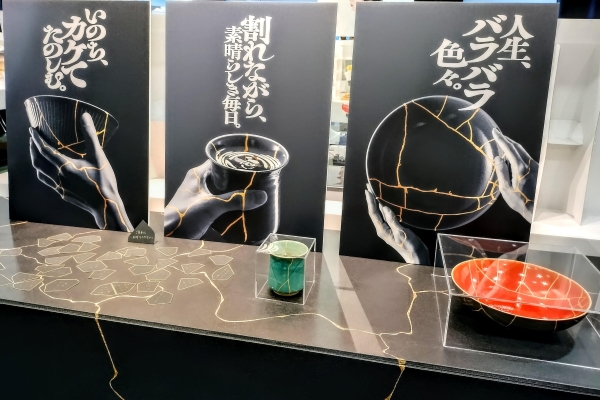

割れた陶磁器などを修復する“金継ぎ”という日本伝統の技法もあります。

私は前々から一度金継ぎ体験をしてみたいと思っているのですが、これはなんだかとても不思議な技です。いわゆる日本のもったいない精神に結びつくものだと思っていたのですが、それだけでは、わざわざ割れ目をくっきりと浮かび上がらせたり、元のまっさらな器よりも継ぎはぎしたものの方が値が張ったりするというのはおかしな話です。

千利休は、金継ぎを施した器を“黄泉の国から蘇ったもの”として特別な価値を見出したんだそうです。

いちど死んだということに、穢れや忌まわしさではなく、何かしら神聖なエネルギーがあると感じること。

それはイエス・キリストの復活だってそうなのですが、そういうすべてをはねのけて生まれ変わる力強いエネルギーではなくて、なにかもっと静謐でしなやかな、不完全な部分を抱え込んだ美を見つめている、という感覚が興味深いです。

西洋では、太陽は男性を象徴するもので、対する月は女性性を表します。

それはなんとなく、男性は完璧に輝く存在で、女性は男性がいるからこそ存在できる不完全なもの、というイメージがつきまといます。

月は満ち欠けによって変貌し、海の満ち引きをも導くため、心変わりや冷たさ、男嫌いや貞節を想起させ、狂気を生み出す力があるとされているのです。

『夏の夜の夢』は、一見すると女たちが男たちに振り回されているように見えるのですが、注意深く読んでいくと、きっかけをもたらしているのは女であるということに気づきます。それはまさしく月のイメージと重なり、このイメージが物語全体を象徴しているように感じます。

シェイクスピアは、midsummer という言葉を、真夏というよりも“熱に浮かされた狂乱”という意味合いで好んで使っていました。

その狂気はおそらく、どこか遠い世界からくるのではなく、月のように見えない部分、生き物がいつだって抱え込んでいる不完全な部分に潜んでいるように思えるのです。

だからきっと『夏の夜の夢』で起こる乱痴気騒ぎも全くの魔法の仕業ではなくて、登場人物たちが気づかぬうちに抑え込んで、見ないように、見せないようにしている昏い部分が曝け出されているのではないかと思います。

人の想いが満ちたり引いたり。

『夏の夜の夢』が映し出す揺らぎに、妙に湿っぽい色気のようなものを感じて惹かれてしまうのは、私が日本人だからかもしれませんが、シェイクスピアの戯曲には時代も国も飛び越えて響く懐の深さを感じます。

さて、隠されていたものがすべて露になってしまった夜が明けたら、人はどうなるのでしょう。

男も女もアイデンティティが揺らいだその先には、いったいなにが待ち受けているのでしょう。

そしてそれを目の当たりにしたあなたは、何を想うのでしょうか。

名越未央

**********

若手公演『夏の夜の夢』

日程=2024年7月27日(土)~8月4日(日)

会場=山の手事情社アトリエ

ご予約受付中!

詳細は こちら をご覧ください。